【2026年度】年金支給日はいつから?年金支給開始までの流れ

「そろそろ年金の受取りが始まるけれど、支給日はいつからだろう」と気になっている方も多いでしょう。

65歳を迎えれば、自動的に年金が支給されるわけではありません。年金を受け取るには申請手続きが必要です。

いつからどのように始めればいいのか、手続きの流れを把握しておくとスムーズに進められます。

この記事では、2026年度の年金支給日一覧や初回支給までの流れをわかりやすく解説します。

初回支給が遅れる場合の対応や振込時間の目安、国民年金と厚生年金の支給日などにも触れていますので、生活設計にぜひお役立てください。

【2026年度】年金支給日の一覧表

年金は、偶数月の15日に支給されるのが一般的です。15日が土日祝日で平日でない場合は直前の平日に支給されるため、タイミングが普段と異なります。

各支払月には、原則、支払月の前月までの2カ月分が支払われます。例えば4月の支給日に支払われる年金は2月分と3月分です。

2026年度の支給日の予定は下記の通りですが、暦の変更などで支給日が変わる可能性があります。以下はあくまで推測のため、実際に年金が振り込まれているかはご自身で確認しましょう。

| 年金支給日 | 支払対象月 |

|---|---|

| 2026年2月13日(金)※15日が日曜日のため前倒し | (2025年)12月・(2026年)1月分 |

| 2026年4月15日(水) | 2月・3月分 |

| 2026年6月15日(月) | 4月・5月分 |

| 2026年8月14日(金)※15日が土曜日のため前倒し | 6月・7月分 |

| 2026年10月15日(木) | 8月・9月分 |

| 2026年12月15日(火) | 10月・11月分 |

| 2027年2月15日(月) | 12月・(2027年)1月分 |

また、受給開始の年齢が65歳以外の場合でも年金支給日は同じです。なお、初回支給日のみ誕生月で異なります。この点について詳しくは後述します。

年金支給日の具体的な時間は?

年金支給日の何時から年金を受け取れるのかは金融機関によって異なりますが、窓口営業が始まる時間には受け取れるようになっているケースがほとんどです。

ゆうちょ銀行の窓口で年金を受け取る方法を選択していれば、窓口が開けばいつでも年金を受け取れます。

ただし、何時までには確実に支給されているという明確なルールはありません。もし通帳に記帳しても振込みがなかった場合、時間をおいてからもう一度確認するとよいでしょう。

年金が入るまでにお金を使い切っていると焦りを感じやすいため、計画的にお金を残しておくのも重要です。

国民年金と厚生年金で支給日に違いはある?

国民年金と厚生年金で支給日に違いはありません。

国民年金とは、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての方が加入する年金制度です。自営業者や農漁業従事者は直接保険料を納めますが、会社員など厚生年金や共済組合に加入している方は保険料を直接納める必要がありません。

一方、厚生年金はいわゆる会社員の年金を意味し、保険料の半額は会社が負担します。納付した月数が同じであれば誰でも同じ額を受け取れる国民年金と異なり、厚生年金は現役時代の賃金に比例するため、給与が高い方ほど年金額が多くなります。

これら二つの年金は、先述したように、まとめて偶数月の15日に受け取れます。

年金支給開始はいつから?

年金を受け取る権利を年金受給権といいます。原則として、年金を受け取るために必要な加入期間である受給資格期間が10年間に満たない場合は、年金を受け取る権利は発生しません。

年金受給権が発生するのは65歳の誕生日の前日です。そして、年金を受給できるようになるのは年金受給権が発生した翌月です。つまり、誕生月が11月であれば、支給開始日は翌月の12月ということになります。

ただし、実際に年金を受け取れるまで、年金証書が発行されてからおおむね50日程度かかります。年金を受け取るまでに、想定より時間がかかる場合があることを念頭に置いておきましょう。

年金支給日は原則、偶数月の15日となっていますが、初回支給の場合は手続きが完了した後に支給され、奇数月になる場合もあります。

また、1日生まれの方は年金受給権が発生するタイミングが異なります。1日生まれの場合、誕生日の前日は前月の末日になるため、誕生月の前月に受給権が発生します。そのため1日生まれの方は、誕生月から年金を受け取れることになります。

年金はいくらもらえる?

会社員や公務員として厚生年金に加入していた方が受け取る年金は、国民年金と厚生年金の合計額が基本となります。加入期間中の報酬に応じて金額が上乗せされます。

厚生年金と国民年金の計算式は次の通りです。

| 種類 | 計算式 |

|---|---|

| 老齢厚生年金 | 平均標準報酬月額×5.481(※)÷1000×被保険者期間の月数

|

| 国民年金(老齢基礎年金) | 831,700円(※)×改定率×保険料納付月数÷480

|

出典:厚生労働省「年金[年金制度の仕組みと考え方] 第3 公的年金制度の体系(年金給付)」

この計算式で算定される厚生年金と国民年金の合計額が、年金受給額となります。

厚生労働省の資料によると、2023年度における厚生年金受給者の厚生年金と国民年金の合計平均受給額は月147,360円です。

年金受給額の計算方法について詳しくは関連記事をご覧ください。

関連記事:年金はいくらもらえる?年金平均受給額からシミュレーションしてみよう

出典:厚生労働省「令和5年度厚生年金保険・国民年金事業の概況[PDF:552KB]」

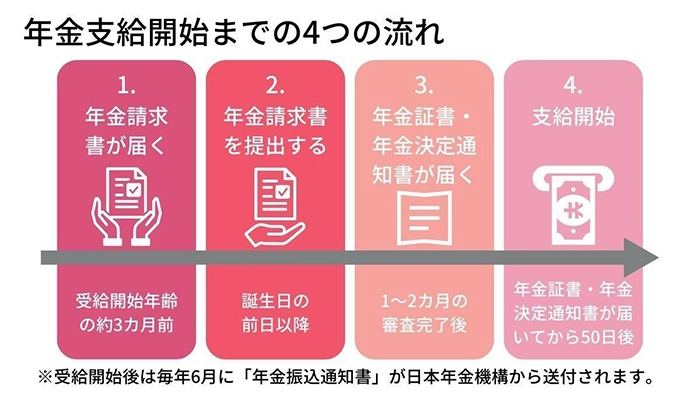

年金支給開始までの流れ

年金は誕生日を迎えたら自動的に支給されるわけではありません。受け取るには、年金請求書の提出が必要です。

ここでは、支給開始までの流れについて順を追って解説します。

1. 年金請求書が届く

年金請求書は、年金を受け取るために必要な申請書類です。受給開始年齢に到達する約3カ月前に、日本年金機構から自動的に送付されます。

書類にはこれまでの年金加入記録や個人情報が印字されています。内容を確認したうえで提出準備を進めましょう。記入漏れや誤りがあったときは、お近くの年金相談センターや年金事務所にお問い合わせください。

仮に年金請求書を紛失してしまった場合、年金機構から再送付されることはありません。

「年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号」を日本年金機構の公式サイトからダウンロードするか、年金事務所にて受け取り、自力ですべて記入する必要があります。

出典:日本年金機構「年金の制度・手続き|年金の受給|老齢年金の請求手続き」

出典:日本年金機構「「年金請求書(事前送付用)」は再送付してもらえますか。」

2. 年金請求書を提出する

「年金請求書」は、年金事務所の窓口や郵送のほか、電子申請(マイナポータル経由)でも提出できます。

提出できるのは、受給開始年齢の誕生日の前日以降です。記載する内容に不明点がある場合は、提出前に年金相談センターや年金事務所に確認しましょう。

提出後、内容に不備がなければ約1~2カ月程度で支給に向けた手続きが進められます。書類の提出が遅れると初回支給日も後ろ倒しになるため、書類が届いたら早めに対応しましょう。

出典:日本年金機構「年金の制度・手続き|年金の受給|老齢年金の請求手続き」

3. 年金証書・年金決定通知書が届く

年金請求書を提出し審査が終わると、日本年金機構から「年金証書・年金決定通知書」が送付されます。

年金証書は、年金を受け取る権利を正式に証明する書類で、身分証明書としても利用できます。基礎年金番号などの個人情報が記載されていますので、大切に保管しましょう。

年金決定通知書には年金額や加入期間、平均標準報酬額等の内訳などが記載されています。受給額に変更があった場合、その都度支給額変更通知書が届きます。

出典:日本年金機構「年金の制度・手続き|年金の受給|年金決定通知書・支給額変更通知書」

4. 支給開始

日本年金機構から年金証書・年金決定通知書が届いてから、おおむね50日で初回の年金が指定口座に振り込まれます。この時点で正式に年金の受給が始まります。

いったん受給を開始すると、あとから繰下げ受給へ変更することはできません。支給開始時期については、年金請求書を提出する前によく検討しましょう。

なお、受給開始後は毎年6月に「年金振込通知書」が日本年金機構から送付されます。年金支払額や振込予定日、控除後振込額などの明細が記載されていますので、必ず内容を確認しましょう。

年金の支給・受給開始時期や手続きに関する注意点

年金受給の手続きには、押さえておくべき様々な注意点があります。

例えば、年金を「65歳より前」に受け取りたい場合(繰上げ受給)は、自分自身で開始時期を早めるための準備を進める必要があります。また、手続きの遅れから初回の年金支給が遅れるケースや、受給権者が死亡するケースなどの対応方法についても把握しておくことが大切です。

ここでは、希望する時期に年金を受け取り、不測の事態にも備えるために知っておきたい注意点を解説します。

繰上げ受給を行う場合

年金受給権は原則として65歳の誕生日の前日に発生しますが、希望すれば最短で60歳0カ月から受け取れます。これを繰り上げ受給といいます。

繰上げ受給を請求した日の翌月分から支給が始まります。ただし、早く受け取る分だけ年金額が減額され、減額率は生涯変わりません。

1962年4月2日以降に生まれた方の場合、1カ月あたり0.4%ずつ減額、60歳から受給を開始すると最大24%の減額となります。

繰り上げ受給を行う場合は、「老齢基礎年金・老齢厚生年金支給繰上げ請求書」を提出する必要があります。ただし、一度繰り上げてしまうと取消しはできないため、慎重に検討しましょう。

繰り上げした場合の実際の年金受取額は「支給額変更通知書」で確認できます。

初回の年金支給が遅れる場合

初回の年金支給のタイミングは、申請手続き進捗によって遅れることがあります。混み合う時期に申請を行ったり、書類に不備があった場合には、支給日が後ろ倒しになることも珍しくありません。

年金請求書は受給開始年齢の約3カ月前に発送されますが、申請から年金の支給までには数カ月要することもありますので早めに申請することをおすすめします。

日本年金機構「年金の制度・手続き|年金の受給|年金の時効」

日本年金機構「老齢年金請求書を電子申請しましたが、年金の決定・支払いまでにどのくらい時間がかかりますか。」

年金支給日前に受給権者が死亡した場合

年金を受け取っている方が死亡すると、年金を受け取る権利がなくなるため、「年金受給権者死亡届(報告書)」を提出します。なお、日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は、年金受給権者死亡届(報告書)を省略することができます。

例えば、国民年金を受け取っている方が11月20日に死亡した場合、10月15日に支給される8月分と9月分が最後に受け取った年金です。死亡した月までの年金が支給されるため、10月分と11月分の年金は受け取っていないことになります。

受け取れなかった年金は未支給年金と呼ばれます。

年金を受け取っていた方の死亡時に、生計を同一にしていた3親等内の親族が自己の名で未支給の年金の支給を請求することができます。代理ではなく、自己の権利として請求できる点は覚えておきましょう。

また、未支給年金以外にも、遺族給付である「遺族基礎年金」があります。

遺族基礎年金とは、受給権者が死亡したとき、その方によって生計を維持していた「子」または「子がいる配偶者」に受け取る権利があります。「子」とは、18歳到達年度の末日までにある子(障害年金の障害等級1級または2級の状態にある場合は20歳未満)のことを指します。

遺族基礎年金は請求しないと受け取れないため、該当していると思われる場合は、年金相談センターや、市区町村役場の窓口や年金事務所に相談してみましょう。

年金支給日に年金を受け取るには書類の提出が必要

ここまで記載しました通り、年金は65歳の誕生日を迎えると自動で振り込まれるわけではなく、申請手続きが必要です。

申請に必要な年金請求書は誕生日の約3カ月前に届き、誕生日の前日以降に提出できます。

年金は偶数月の15日(休日の場合は前倒し)に2カ月分まとめて支給されます。

毎月の給与とは異なり2カ月に一度の支給なので、お金の管理に戸惑う方も少なくありません。年金スケジュールを把握し、それに合わせてお金のやりくりを計画しておくことが大切です。

初回の受給までには通常数カ月程度かかります。書類に不備がないよう早めに準備を進めましょう。

年金受取口座はちば興銀!

年金受取口座は一度、お手続きいただくだけで年金が自動的にお客さまの口座に入金されるサービスです。年金受取口座をちば興銀にすると、さまざまな特典が受けられます。

特典・メリット

- 1コスモスクラブ入会後、年金振込時に現金3,000円プレゼント!

- ※詳細な要件はこちらをご確認ください。

- 2お取引に応じてATM利用手数料が無料に!

- 3お得な金利の定期預金を作成できる!

- ※上記1~3は当行無料ポイント制度コスモスクラブが加入条件になります。

お手続き方法

[これから年金を受給される方]

お受取り開始となるお誕生日のおよそ3か月前に日本年金機構より「年金に関するお知らせ」や「年金請求書(事前送付用)」が送られてきます。

必要書類をご用意のうえ、ご利用のちば興銀の口座を受取口座に指定してください。

- ※戸籍謄本等必要書類はお誕生日以降ご用意ください。

[現在利用している金融機関から受取口座を変更される方]

受取口座をご利用のちば興銀の口座へ変更をお願いいたします。

変更の手続については、お近くの当社店舗窓口、コンタクトセンターまたは、日本年金機構のお近くの相談・手続窓口でご確認ください。

共済年金(年金機構から支給されているものを除く)の受取機関の変更手続は各共済組合等へお問い合わせください。

(祝日と銀行休業日を除く)

(祝日と銀行休業日を除く)

- ※通話料はお客さま負担となります

受付時間:平日 9:00~17:00

(祝日と銀行休業日を除く)

(祝日と銀行休業日を除く)

- ※通話料はお客さま負担となります

桜井 鉄郎(さくらい てつろう)

ファイナンシャルプランナー 同志社大学経済学部卒業

東証プライム上場の金融機関で住宅ローンの相談業務を担当。

受付から審査、担保評価、火災保険、ローン実行まで全ての手続きに携わる。

現在はFP業務と並行し金融や不動産、相続に特化したWebライターとして活動し、

執筆・監修した記事は160本に及ぶ。

<資格>1級ファイナンシャル・プランニング技能士、宅地建物取引士、証券外務員1種、行政書士 など

2026年1月15日現在