リスク管理体制

リスク管理の基本方針

当行は、リスク管理を経営の重要課題として位置付け、銀行業務に内在するリスクの所在、規模、質に応じた適切なリスク管理体制を構築のうえ、リスクを正確に把握し適切に管理することにより経営の健全性の維持、向上に努め、経営基盤をより強固なものとすることを基本方針としております。また、これらを「リスク管理の方針」に定め、取締役会で決定しております。

統合的リスク管理体制

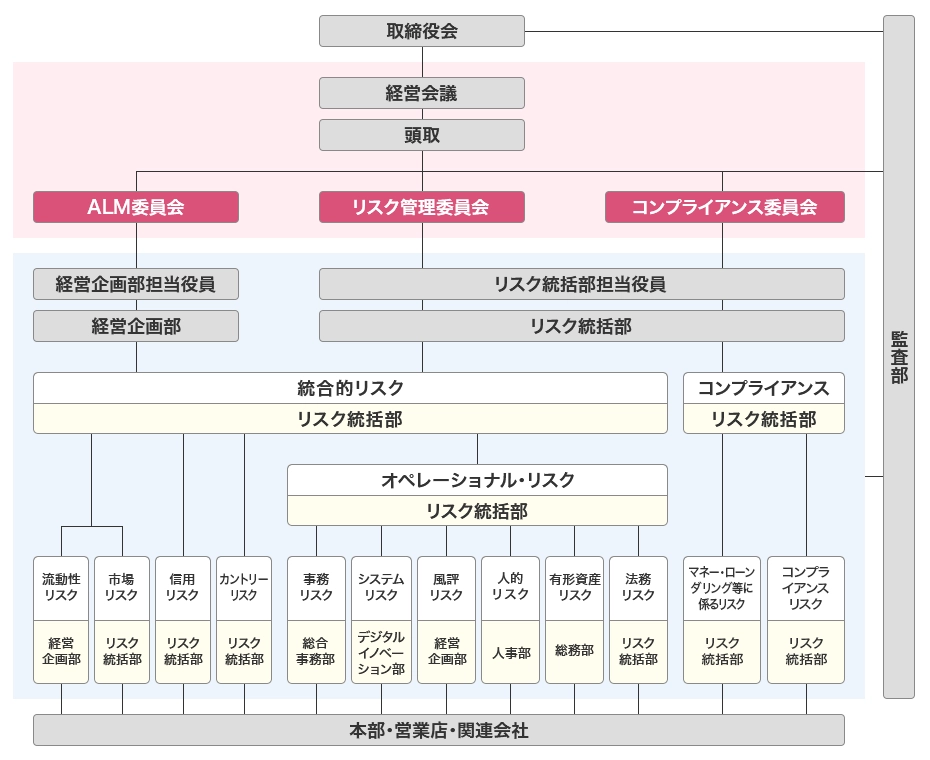

当行は、リスク管理の基本方針に沿って適切にリスクを管理すべく、銀行業務に内在する主要なリスクについて、管理規程、所管部署を定め管理する体制とするとともに、各所管部署が管理しているリスクを統合的に管理する部署としてリスク統括部を設置するほか、横断的な組織としてリスク管理委員会を設置しております。

また、統合的リスク管理の一環として、当行が抱えるリスクを一定の方法でリスク量として計測し、自己資本等の経営体力と比較し過大にならないよう適切にコントロールしており、直近ではリスク管理委員会の運営方法を適宜見直すなど、リスク管理の実効性向上に向け、活性化に向けた不断の取組みを行っております。

なお、当行のコンプライアンス・リスク管理体制は下図のとおりです。

信用リスク管理体制

当行では、信用リスクを信用供与先の財務状況の悪化等により資産価値が減少または消失することで損失を被るリスクと定義し、経営上最も重要なリスクであるとの認識のもと、信用リスク管理に関する重要事項を「信用リスク管理規程」に定め、取締役会で決定しております。

リスク統括部を独立した信用リスク管理所管部署とし、当行の信用リスク管理に関する基本方針・管理の枠組みに関する企画立案を所管しております。また、営業推進部門から独立した審査部を信用リスク管理関係部とし、与信先の審査・管理に関する事項を所管しております。リスク統括部と審査部は協同して信用リスク管理を行う体制としております。

具体的な信用リスク管理方法として、信用格付制度を軸とした個別与信管理と自己査定を行っております。また、信用リスク量計測を通じて与信ポートフォリオ管理・与信集中リスク管理を行う態勢としております。

信用リスク管理の状況については、リスク管理委員会に定期的に報告し、与信ポートフォリオの健全性確保と信用リスク管理態勢の高度化に向けた不断の取組みを行っております。

市場リスク管理体

当行では、市場リスクを、金利、有価証券等の価格、為替等のさまざまな市場のリスクファクターの変動により、保有する資産・負債価値が変動し損失を被るリスクと定義し、市場リスク管理に関する重要事項を「市場リスク管理規程」に定め、取締役会で決定しております。管理体制といたしましては、市場部門(市場金融部)、事務管理部門(市場業務部)、リスク管理部門(リスク統括部)を組織的に分離するとともに、横断的な組織として市場リスク対策会議およびALM委員会を設置しております。

市場リスクは金利ギャップやBPV法※1、VaR法※2等により計測し、ポジション限度、リスクキャピタル、損失限度等を設定し管理しております。一方、銀行全体の金利リスクはALM管理とし、ALM委員会において、計測されたリスク量、市場動向等の報告に基づき、必要な対応策を検討しております。

昨今の国内金利上昇や内外の市場不安定化などの金融環境の変化に適切に対応すべく、市場リスク対策会議の機能や損失限度額管理の枠組みを見直し、市況急変時に迅速な対応が可能な体制にするなど、リスク管理のさらなる実効性向上に取り組んでおります。

- ※1BPV法(ベーシス・ポイント・バリュー)

金利等の変化に対する時価の変化額をリスクとして表す手法。例えば、10BPVといった場合、金利が10BP(=0.1%)変化した場合の時価の変化額を示します。 - ※2VaR法(バリュー・アット・リスク)

VaR法は過去のデータに基づく統計的手法により、一定期間・一定確率のもとで、保有ポートフォリオが被る可能性のある想定最大損失額(最大時価減少額)を計測する手法です。一定確率は片側99%確率を使用しております。

流動性リスク管理体制

流動性リスクは、資金繰りリスクと市場流動性リスクからなります。資金繰りリスクとは、運用と調達の期間のミスマッチや予期せぬ資金の流出により、必要な資金確保が困難になる、または通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより損失を被るリスクをいいます。また、市場流動性リスクとは、市場の混乱等により市場において取引ができなかったり、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされることにより損失を被るリスクをいいます。

当行は、ALM委員会を通して、経営環境、資金繰り状況、流動性確保状況等を勘案した適切な資金管理を行うとともに、日常の資金繰りは「ローンポジションの堅持」を基本方針として運営し、市場性ある有価証券の保有等、流動性の確保に努めることで、資金繰りリスクを管理しております。また、各市場取引におけるポジション限度枠を設定し、市場流動性リスクをコントロールしております。

オペレーショナル・リスク管理体制

当行では、オペレーショナル・リスクを、内部プロセス(銀行業務の過程)・人(役職員、スタッフ、派遣社員を含む)・システムが不適切であること、もしくは機能しないこと、または外性的事象が生起することにより、有形無形の損失を被るリスクと定義し、オペレーショナル・リスクに関する重要事項を「オペレーショナル・リスク管理規程」に定め、取締役会で決定しております。

当行では、オペレーショナル・リスクを、①事務リスク、②システムリスク、③法務リスク、④人的リスク、⑤有形資産リスク、⑥風評リスクの6つに分けて管理しており、オペレーショナル・リスク管理の統括部署としてリスク統括部を設置しております。

リスク統括部は、オペレーショナル・リスク損失事象の発生状況をモニタリングしているほか、各種オペレーショナル・リスクについて評価を行い、リスク管理委員会での協議を通じて、オペレーショナル・リスクのコントロールおよび削減に向けた対応を行っております。

なお、自己資本比率の算定に係るオペレーショナル・リスク相当額の算出においては 、2025年3月末基準より、内部損失実績をベースに自行推計した内部損失乗数(ILM)を用いることについて金融庁の承認を受けております。主要なオペレーショナル・リスクである事務リスク、システムリスクの管理体制は次のとおりです。

事務リスク管理体制

すべての業務に事務リスクが所在することおよび事務リスクを軽減することの重要性を十分認識し、管理体制の強化に努めております。具体的には、事務取扱要綱等事務規程、管理ツールを整備するとともに、各種研修や事務確認テストの実施、臨店事務指導・支援体制の強化により、事務規定の徹底と行員の事務水準の向上に努めております。また、人為的なミス、不正を排除し、かつ能率的に事務を処理するために、事務プロセスの改善、システム化、集中化に取り組んでおります。

システムリスク管理体制

銀行業務のIT化が進展するなか、コンピュータシステムやネットワークシステム等の故障・災害・誤処理・不正使用・破壊・漏えい・改ざん等が経営に与える影響が極めて大きい点を考慮し、システムリスク管理について、その重要性を十分認識し、強化に努めております。当行では、設備面において、基幹系システムを最新の機能を備えた「地銀共同センター」で運営することにより国内遠隔地にバックアップセンターを確保し、あわせて回線や機器の二重化等の安全対策を講じ、大幅なシステムリスクの軽減を実現しております。運営面では当行および「地銀共同センター」において、システム障害発生時の対処方法や、事故や犯罪によるシステムの誤処理、不正利用などを防止するためのルール等を規定に定めて、適切なシステム運営とその体制整備を行っております。また、システムリスク管理体制については定期的に内部監査および第三者による外部監査を受け、体制の維持、強化を図っております。

サイバーセキュリティ

金融機関を取り巻くサイバー犯罪、サイバー攻撃等が増していることから、高度化・巧妙化・深刻化するサイバー攻撃による被害からお客さまを守るため、当行内外の組織・専門家とサイバーセキュリティ分野で連携した組織「CMS-CSIRT」(地銀共同参加行・MEJAR参加行・NTTデータ)を設立し取り組んでおります。

サイバーセキュリティ訓練の定期的な実施、ITリテラシーの継続的な研修を実施しており、サイバーセキュリティ人材の育成および組織・個人の対応力向上を図っております。また、インターネット上のサービスについては、不正アクセス・不正利用を早期に検知するシステムの導入および定期的な脆弱性診断を実施するなどセキュリティ対策の強化を図っております。

危機管理

当行では、緊急事態発生時等における対応および事業継続を行うにあたっての基本的な方針として「業務継続の基本方針」を取締役会において定め、お客さまと従業員の安全確保を最優先とすることを基本方針としております。また、金融機関としての社会的責任、業務の公共性に鑑み、業務の継続性確保と業務の早期復旧に優先的に取り組むこととしております。

緊急事態発生時には、頭取を本部長とする緊急時対策本部を設置し、対応状況を一元的に管理する態勢としております。また、緊急時に迅速に対応するため、平時より危機管理委員会において、業務継続に関する各種対応策や訓練について検討を行い、各種リスクシナリオに応じた「コンティンジェンシープラン(業務継続計画)」を整備するなど、危機管理態勢強化に努めております。